今回のブログでは、なんにも知らないところから竹工芸を始めておおよそ2年半、初級を終えて中級に進むときのことを書きました。初級を終えた証として工房内の名札掛けに私の名札も加わっているのをみてとっても嬉しくなりました!初級での反省から得た教訓、自分への課題「追及する心・姿勢を大事に!」を心に進みます。

目次

工房内に名札! ご一門の一員になれた実感 (*^_^*)

前回で初級課題が終了して、今回から中級課題に取り組んでいくことになりました。

その節目にこちらの工房では嬉しいことがあります。

それは、工房内の名札掛けに名札をかけてもらえること。

この日、工房に行ったら私の名札もかかっていました!!

一門の仲間になれた感じがして、とっても嬉しいです(*^_^*)

工房の皆様、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします!

「自分に厳しく」を心掛けて取り組む中級第一課題

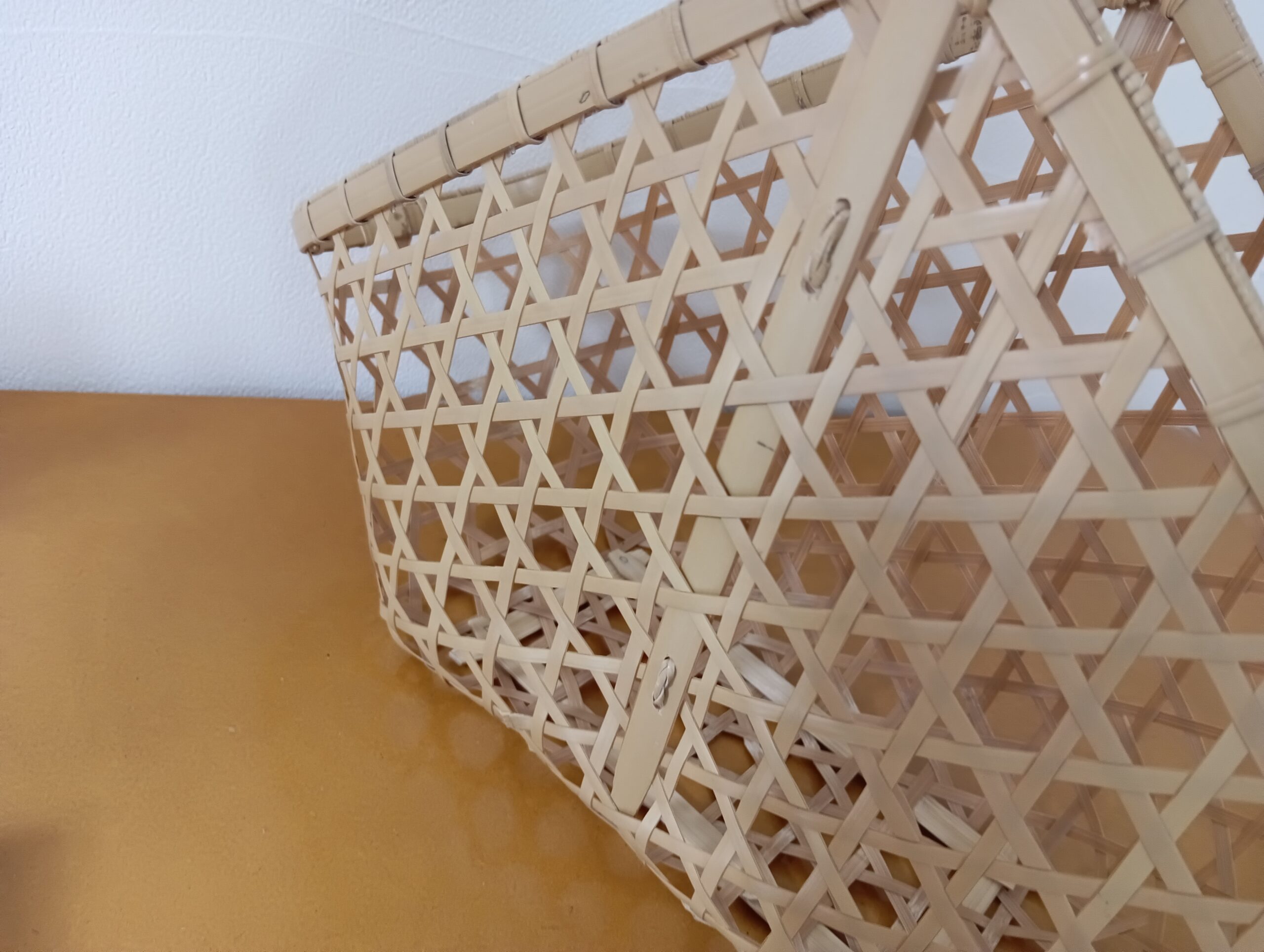

中級に上がって最初の課題は【白竹亀甲編 手付き堤かご】。

こんなカゴです。かわいいでしょ^^

教室の生徒の中で一番人気のある課題の籠なのだそうです。1度課題として終えたけれど、もう一度あの籠を作りたいと、再度この課題に取り組む方がいらっしゃるくらいの人気だとか。

作ってみて・・・なるほど、その気持ちわかるわ~ と思いました。

自分なりのこだわりが楽しい

この籠、出来上っていく過程で、なんだかわくわく感があるんですよね。

この変形の形が楽しいっていうもあると思うのですけど、この籠の楽しさは自由度が高いことかと思います。例えば、この短い辺のライン。私は真ん中あたりのカーブをすごく緩くして両角をきゅっと曲げています。人によっては全体的に丸っこくして円の一部を切り取ったようなラインにしています。

この持ち手のラインも、私はシャープな感じにしたかったのでカクッとしたラインにしています。 半円形のようなラインの取っ手にすると優しい感じになって籠全体のイメージも変わりますよね。そんな風に自分好みにカスタマイズできるのがこの籠の楽しさかな・・・と思っています^^

半円形のようなラインの取っ手にすると優しい感じになって籠全体のイメージも変わりますよね。そんな風に自分好みにカスタマイズできるのがこの籠の楽しさかな・・・と思っています^^

先人の工夫と美へのこだわりにあらためて感謝と尊敬

そして、今回もやっぱり・・・と再確認したのは、籠の出来栄えを決めるのは編のところというより、縁や取っ手などの小さな部分なのですよね。

内縁と外縁に挟まれている編生地が上から見えないように塞いでいるのは竹芯に籐ヒゴを巻いたものです。竹から削り出した竹芯を火曲げして籠の形に合わせたものをつくり、それに籐ひごを巻いています。

竹籠って手間かかってますよね・・・

こんな方法を考えたことも、それを丁寧に、丁寧に作業してひとつのものを作り上げていることも、昔の人ってほんとすごいなぁと思います。手作りって本当に尊いものだと感じます。自分でやるようになって、ホント実感です。そして、これを現代まで繋いできてくれている工房の先生方に心から感謝です!

そして更に、この取っ手と籠本体を合体させているこのヒゴの結び方、かわいいでしょ^^

米の字に似ていることから〈米がかり〉っていうのだそうです。

こんな遊び心もおしゃれ心も素敵ですよね。

私たちの先人を尊敬、そして感謝の気持ちがわいてきます。

自分への課題「追及する心・姿勢を大事にしよう!」に合格点!

前回の課題で「早く進めることではなく、追及する心・姿勢を大事にしよう!」と心に決めて取り組んだ〈白竹亀甲編 手付き堤かご〉。

出来上った後日、いつも丁寧に指導してくださっている弟子の方とお話ししていた時に、

「課題に取り組む姿勢が変わりましたね。この前の課題の籠も丁寧にこだわって作ってられて、すごくいい感じに出来上ってましたよね^^」って言っていただいて、めっちゃ嬉しかったです。自分への課題「追及する心・姿勢を大事にしよう!」に合格点をあげられます(^o^)

竹工芸の楽しさがわかってくる中級

以前に教室の先輩(上級)の方が「竹の楽しさがわかってくるのは中級からだと思うよ^^」っておっしゃっていました。私はまだ中級に足を踏み入れたばかりのところですけれど、その言葉、当たってる気がしています。初級は本当になーんにも知らなかったです。竹割包丁の持ち方も、使い方も、ノギスという寸法を測る道具も初めて使ったくらいで、ひとつひとつの動作をいちいち言っていただいて、やっと進められる・・・そんな感じでした。それからみると、今はヒゴの寸法指示書をみたら、精度はまだまだとは言え、竹をヒゴにこなして、編にかかる準備ができるんです。また、課題ごとに初めての技法が出てきますけれど、当然のことながらこれまでにやってきた技法も使っていくわけです。そうすると、前回はめちゃくちゃ難しく感じたことも、前よりはスムーズにできたりするわけです。例えば、ろうそくの炎を使ってヒゴを曲げる火曲げ。初めてやったときは、思う形に曲げられなくて、曲がらなと思っていたら曲がりすぎて、戻そうとすると凸凹になったり焦げたり・・・もー、ほんとに大変でした・・・。でも今は、自在に曲げられる は言い過ぎですけれど、今回の課題の縁や取っ手のように、ちょっと自分なりのこだわりを持って好みの形にできたりするんです。こりゃぁ、楽しくなってきますよね~(*^o^*)

そんなことを想像してこれからに期待しています。

そして思うのですが、こんな風に進歩が実感できるのは工房の課題が技術の習得の順序なんかを、よーく考えて作られているからだと、このごろつくづく思うのです。

工房の先生方に本当に感謝です。

まとめ

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

今回のブログでは初級を終えて中級に進んだ段階で感じていることを書いてみました。

節目に現在地から後ろを振り返って見ると自分の足跡がついていました。歩みはとーってもゆっくりだけれども進んできた実感はあります。そして、振り返ってみると、いつも丁寧に教えてくださる先生方にはもちろん、数百年前からこの竹工芸の技術を守り、磨き、伝え続けてきてくれた先人への感謝をあらためて感じるのでした。

コメント